Der Vortrag begann mit einem kleinen gedanklichen Paukenschlag: „Das hier“, betonte Medienpädagoge Felix Rudolph-von Niebelschütz und hob sein Smartphone in die Luft, „ist die Eintrittskarte in die Erwachsenenwelt. Sobald Ihr Kind eines hat, ist es im Kontakt mit allen möglichen Erwachsenenthemen. Gleichzeitig leben wir im Medienzeitalter und unsere Kinder müssen den Umgang mit dem Smartphone irgendwann lernen. Die Frage für uns als Erziehende ist also: Wie begleiten wir sie dabei?“ Der Medienpädagoge hielt im Smart City Forum am 29. Oktober einen Vortrag im Rahmen der kostenlosen Reihe „Kinder in digitalen Welten begleiten“, die Smart City Eichenzell in Kooperation mit „Menschen und Medien e.V.“ für Eltern, Großeltern und andere Erziehende anbietet. Thema des Vortrags war „Das erste Smartphone fürs Kind – was nun?!“.

(Ab) wann ein Smartphone Sinn macht

„Ab welchem Alter sollte mein Kind ein Smartphone bekommen?“, war eine Frage, die vor allem die Eltern im Publikum umtrieb. „Kognitiv verstehen Kinder das Smartphone erst mit 16, 17 Jahren so richtig“, so Rudolph-von Niebelschütz und grinste: „In diesem Alter lassen sie sich allerdings meistens nicht mehr viel von ihren Eltern sagen, da Gleichaltrige für sie wichtiger sind“. Damit Eltern ihre Kinder beim Einstieg in die digitale Welt gut begleiten könnten, sei daher das Alter zwischen 11 und 13 Jahren ein passendes Alter für das erste Smartphone – „parallel zum Schulwechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule und zu Beginn der Pubertät.“

Legten Eltern Wert darauf, dass die Kinder schon im Grundschulalter notfalls zu Hause anrufen könnten, empfehle er einfache Tastentelefone: „Damit können die Kinder schon einmal telefonieren üben, mehr braucht es in der Regel nicht.“ Die meisten Grundschulkinder verlangten sowieso noch nicht nach einem eigenen Smartphone. Zudem belegten Studien, dass bei Kindern dieses Alters, die schon ein Smartphone besäßen, die Zahlen von Cybermobbing sehr hoch seien. Das Fazit des Medienpädagogen: „Kinder sind schlicht zu jung und noch nicht weit genug entwickelt, um ein Bewusstsein dafür zu haben, welchen Schaden das anrichtet.“

Welches Modell und wie teuer?

Beim Kauf des ersten Smartphones sollten sich Eltern am besten an ihren eigenen Smartphone-Modellen orientieren: „Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Samsung und Ihr Kind hat ein iPhone. Sie müssen sich in zwei Systeme hineinfuchsen und im schlimmsten Fall kennt Ihr Kind sein Mobiltelefon bald besser als Sie. Das sollten Sie vermeiden.“

Das neueste und teuerste Modell sollte es ebenfalls nicht sein. „Kinder in dem Alter brauchen keine Highend-Geräte. Außerdem fallen die Smartphones erfahrungsgemäß oft herunter oder gehen verloren. Sie sparen Geld und Nerven, wenn Sie Second Hand kaufen.“ Gute, ein bis drei Jahre alte Geräte, die noch alle nötigen Sicherheitsupdates des Herstellers erhielten, bekomme man um die 100-150 Euro, beispielweise über Kleinanzeigen-Portale. „Bei Privatkäufen sollten Sie sich das Gerät allerdings unbedingt vorher anschauen und auf Kratzer oder Displayschäden prüfen.“ Bei sogenannten lizensierten ‚refurbished‘-Händlern bezahle man eventuell etwas mehr, dafür erhalte man aber ein gesäubertes und aufbereitetes Gerät mit neuem Akku und schadfreiem Display.

Ganz besonders plädierte der Medienpädagoge dafür, das Smartphone den Kindern nicht an Weihnachten oder zum Geburtstag zu schenken. „Sollten sie merken, dass Ihr Kind noch nicht für ein Smartphone bereit ist, und es ihm wegnehmen, reagieren viele Kinder sehr sensibel, weil sie es als ihr Eigentum betrachten.“ Besser sei es, gegenüber dem Kind das Smartphone als „Werkzeug“ darzustellen, das die Eltern ihm zur Verfügung stellen, damit das Kind zusammen mit den Erwachsenen den Umgang mit der digitalen Welt lernen könne.

Was darf mein Kind nutzen?

„Bevor Ihr Kind ein Smartphone bekommt, fragen Sie es, welche Motivation dahinter steckt“, so Rudolph-von Niebelschütz. „Will es mit seinen Klassenkameraden chatten, will es online spielen oder Videos schauen? Die Antwort kann Ihnen einen Anhaltspunkt liefern, zu welchen Apps und Funktionen Sie Ihrem Kind am Anfang den Zugang ermöglichen wollen.“ Eine einfach Faustformel besage: Mit wenigen Programmen beginnen und das Kind dabei gut begleiten. „Beobachten Sie, dass sich Ihr Kind gut zurechtfindet und Vereinbarungen einhält, können Sie Zugänge Schritt für Schritt erweitern.“ Was er nicht empfehle: Programme und Apps einrichten, ohne dass das Kind den Wunsch danach äußere. „Meistens wollen Kinder anfangs gar nicht viel und Sie überfordern weder Ihr Kind noch sich selbst mit einem zu großen Angebot auf dem Smartphone.“

Die Apps solle man mit dem Kind zusammen installieren und einrichten. „Stellen Sie das Smartphone grundsätzlich so ein, dass sich Ihr Kind keine Apps selbstständig herunterladen kann“, warnte Rudolph-von Niebelschütz. Denn bei vielen Apps sei anfangs der Privatsphärenschutz nicht gewährleistet. „Gehen Sie Schritt für Schritt mit Ihrem Kind durch, wie es sich ein privates Profil anlegt, wie man festlegt, wer den eigenen Status sehen kann, und verhindert, dass die App auf die privaten Telefonkontakte zugreift. So bringen Sie ihm ganz nebenbei bei, wie wichtig seine Privatsphäre und die von anderen Menschen ist, und wie es sich absichert.“

Medienzeit und -inhalte sinnvoll beschränken

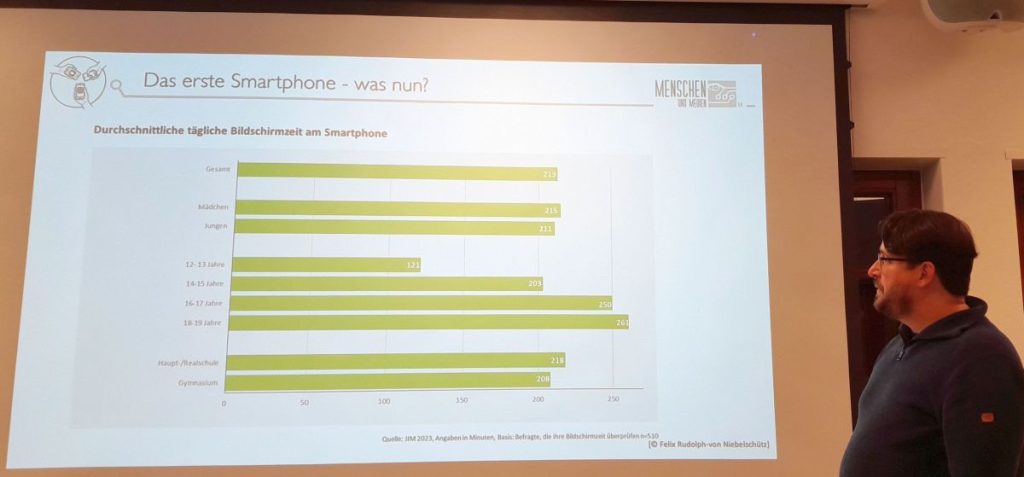

Auch die Medienzeiten sollte man gemeinsam mit dem Kind besprechen. Anhand einer Tabelle zur täglichen Online-Nutzung von 2014-2024 zeigte der Medienpädagoge, dass sich die durchschnittlichen Nutzungszeiten am Smartphone allen Befürchtungen zum Trotz in diesem Zeitraum kaum verändert hätten. „Zwölf- und Dreizehnjährige haben aktuell eine Bildschirmzeit von durchschnittlich zwei Stunden“, erläuterte der Medienpädagoge. Er halte dies für zu viel – allerdings beinhalte Bildschirmzeit auch wirklich alles, was man am Smartphone tue. Als Eltern müsse man sich überlegen, ob beispielsweise das Erledigen einer Online-Recherche für die Schule oder das Hören von Musik oder Hörspielen, während das Kind parallel im Zimmer mit etwas Anderem beschäftigt sei, den gleichen Medienzeitbeschränkungen unterliege wie etwa das Anschauen von Videos.

Grundsätzlich seien klare Trennungen von Mediennutzungsaktivitäten schwierig. Die Musikapp „Spotify“ beispielsweise binde seit einiger Zeit auch Videos von Youtubern ein, auch auf Messengern wie WhatsApp ließen sich Videos anschauen. Rudolph-von Niebelschütz plädierte daher dafür, sich gut zu informieren und dem Kind die Hintergründe eines Verbots oder einer Einschränkung zu erläutern. „Wenn Kinder merken, dass ihre Eltern sich schlaugemacht haben vor einer Entscheidung zur Mediennutzung, nehmen sie deren Argumente leichter an und verstehen Regeln besser.“ Wichtig sei dabei, dem Kind zu sagen: „Ich weiß, dass Du mein Verbot leicht umgehen kannst, aber ich will das nicht.“ Konflikte werde es zwar dennoch geben, dies gehöre auch bei der Medienerziehung dazu. Eltern mit einer klaren, fundierten Haltung falle es jedoch oft leichter, ihren Kindern gegenüber Grenzen zu setzen und zu verteidigen.

Auch vorab besprochene Konsequenzen gehörten dazu: „Verstößt Ihr Kind gegen Vereinbarungen, können Sie beispielsweise die Medienzeit für einen Tag reduzieren. Gehen Sie damit jedoch nicht zu weit in die Zukunft: Ein Medienverbot für einen Monat ist sowohl unverhältnismäßig als auch praktisch gar nicht durchzuhalten. Bei der nächsten Online-Schulaufgabe oder dem Videoanruf der Großeltern müssten Sie gleich wieder zurückrudern. Das verwässert die Wirkung Ihrer Sanktionen.“